【大證研究】以法治方式促進社會信用體系建設

大證觀點

●信用是法治建設的重要内容。截至7月(yuè),已有53部法律、63部行政法規專門寫入了信用條款,随着《中(zhōng)華人民共和(hé)國社會信用體系建設法》草案稿正式向社會公開征求意見,我國社會信用體系建設法治化、規範化水平将進一步提升;

●社會信用體系法治化是構建現代市場經濟體系的重要基礎,是國家治理體系和(hé)治理能力現代化的必然要求,也是堅持和(hé)完善中(zhōng)國特色社會主義法治體系的重要組成部分;

●社會信用體系建設迄今已經走過了20多年的發展曆程,經曆了萌芽階段、起步階段、加速發展階段、全面推進階段,現階段正處于高質量發展階段,社會信用體系法治化建設正在進一步深入推進;

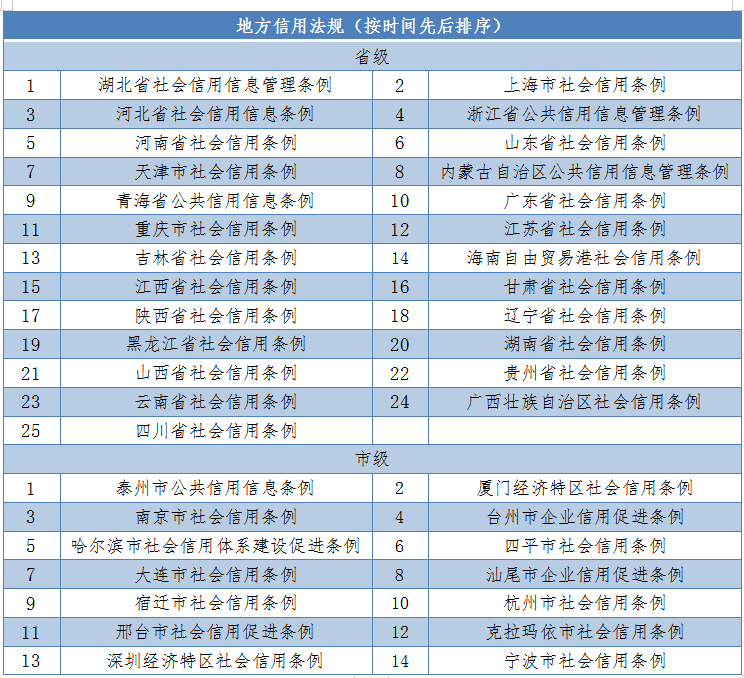

●各地積極探索社會信用體系建設,社會信用立法駛入“快車(chē)道”。截至2023年7月(yuè),已有39個(gè)省(區、市)、地級市出台信用地方性法規。2023年7月(yuè)25日,《四川省社會信用條例》正式出台,标志着四川省社會信用體系建設進入法治化的新階段;

●随着社會信用體系建設的深入推進,未來将進一步加強社會信用專項立法,提高信用監管、社會治理的法治化水平。

一、背景

社會信用體系建設高質量發展是國家構建新發展格局的重要抓手。在黨的二十大報告提到社會信用作為市場經濟基礎制度之一,對優化營商(shāng)環境和(hé)構建新發展格局推進高質量發展具有重要意義。

自2014年國務院提出加快建設社會信用體系以來,社會信用體系法治化建設提上議程,備受關(guān)注。作為社會信用體系建設深入推進的關(guān)鍵一環,社會信用立法推動(dòng)社會信用體系建設進入法治軌道,使得社會信用體系逐步走向法治化、規範化。《國務院辦公廳關(guān)于進一步完善失信約束制度構建誠信建設長效機制的指導意見》中(zhōng)提到要“提高社會信用體系建設法治化、規範化水平”“加快推動(dòng)信用法律法規建設”,說明在高質量發展的新階段,更需要嚴格依法依規推動(dòng)信用體系建設;《法治社會建設實施綱要(2020-2025年)》指出“加快推進社會信用體系建設,提高全社會誠信意識和(hé)信用水平”,在依法治國構建法治社會的大背景下(xià),要進一步推動(dòng)社會信用體系建設法治化、規範化;中(zhōng)共中(zhōng)央辦公廳 國務院辦公廳印發《關(guān)于推進社會信用體系建設高質量發展促進形成新發展格局的意見》中(zhōng)提出“鼓勵各地結合實際在立法權限内制定社會信用相關(guān)地方性法規”,為社會信用法治化水平提升進一步指明了方向。當前,随着《中(zhōng)華人民共和(hé)國社會信用體系建設法(向社會公開征求意見稿)》(以下(xià)簡稱《征求意見稿》)的正式發布,我國社會信用體系法治化建設将進一步向法治化、規範化深入推進。

二、社會信用體系法治化建設的意義

社會信用體系法治化是構建高水平社會主義市場經濟體制的重要基礎,是國家治理體系和(hé)治理能力現代化的必然要求,也是堅持和(hé)完善中(zhōng)國特色社會主義法治體系的重要組成部分。加快推進全國性的社會信用立法是實現社會信用體系建設高質量發展的基礎性工作,也是時代發展的必然要求。

(一)社會信用體系法治化建設是構建高水平社會主義市場經濟體制的重要基礎

社會信用體系是符合中(zhōng)國國情、具有中(zhōng)國特色,經過實踐和(hé)理論雙重考驗的重要制度,在長期實踐過程中(zhōng)形成了信用監管、信用獎懲等一系列成熟舉措,有力支撐資(zī)源配置優化和(hé)良好營商(shāng)環境構建,需要進一步加快将這些經驗舉措上升為法律法規。加快推進社會信用立法是健全統一的社會信用制度的核心内容,不僅有助于進一步規範市場秩序,降低市場交易成本,提高經濟運行效率,還能優化資(zī)源配置,充分發揮市場機制在配置資(zī)源中(zhōng)的重要作用。除此之外,社會信用立法有助于保證經濟主體履行合同契約,約束政府失信行為,提高社會誠信水平。

(二)社會信用體系法治化建設是國家治理體系和(hé)治理能力現代化的必然要求

随着經濟社會不斷發展,社會文(wén)明持續進步,單一的治理結構已不能滿足社會治理的實際需要,而多元化主體參與社會治理渠道有限,甚至由于目标利益的不一緻,造成利益分化、權責不清的問(wèn)題,難以實現社會共治。完善社會治理體系需要實現治理理念、治理主體、治理方式的全面變革,創新具有鮮明數字化智能化特征的治理手段,實現國家治理現代化。社會信用體系是實現社會治理的重要手段,社會信用法治化是實現國家治理現代化的重要内容,推動(dòng)社會體系向法治化、規範化發展,一方面能進一步推動(dòng)社會主體履約守法,提高誠信意識,創建良好的誠信環境,實現公共利益最大化;另一方面能鼓勵政府、司法、企業(yè)、行業(yè)協會、媒體、社會公衆等多元化主體參與到國家治理當中(zhōng),形成治理合力,拓寬市場主體參與社會治理的渠道,促進社會共治,增強決策的科學性和(hé)合法性,提高社會治理水平。

(三)社會信用體系法治化建設是堅持和(hé)完善中(zhōng)國特色社會主義法治體系的重要組成部分

誠信作為中(zhōng)華民族的傳統美德,從道德層面上約束人們的生産經營行為,然而随着社會不斷發展,經濟環境更加市場化,失信行為日益嚴峻、失信手段多樣,難免面臨監管的難題和(hé)缺位。僅僅從道德層面的信用難以應對更加多樣性的失信問(wèn)題。信用立法意味着信用不再隻停留在道德層面,而是通(tōng)過法治方式加大失信監管力度,依據社會信用基礎性法律法規以法律的手段約束和(hé)規範市場主體行為,維護市場主體合法權益,使得信用有法可(kě)依。同時将信用法治與政務、司法、商(shāng)務、社會等多領域相結合,中(zhōng)國特色社會主義法治建設得到進一步完善。

三、社會信用體系與法治化建設

(一)社會信用體系

《社會信用體系建設規劃綱要(2014-2020年)》(以下(xià)稱“《綱要》”)對社會信用體系做出明确定義:社會信用體系是社會主義市場經濟體制和(hé)社會治理體制的重要組成部分。它以法律、法規、标準和(hé)契約為依據,以健全覆蓋社會成員的信用記錄和(hé)信用基礎設施網絡為基礎,以信用信息合規應用和(hé)信用服務體系為支撐,以樹(shù)立誠信文(wén)化理念、弘揚誠信傳統美德為内在要求,以守信激勵和(hé)失信約束為獎懲機制,目的是提高全社會的誠信意識和(hé)信用水平。

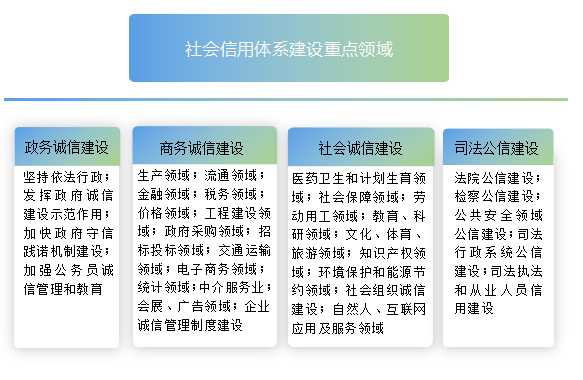

《綱要》提到社會信用體系建設四大重點領域,包括政務誠信建設、商(shāng)務誠信建設、社會誠信建設和(hé)司法公信建設。

(二)社會信用體系法治化

社會信用體系法治化,是通(tōng)過相關(guān)法律法規對信用主體權利義務的明确規定,将社會信用體系建設的要求規範化具體化。以立法的方式确定各方主體的權責範疇,平衡各方主體利益訴求。

“十三五”以來,社會信用法治化建設取得突出成效,信用已成為法治建設的重要内容。截至2023年7月(yuè),已有53部法律、63部行政法規專門寫入了信用條款。2022年11月(yuè),《征求意見稿》的正式發布,意味着我國信用立法邁出的重要一步,作為社會信用體系建設的龍頭法和(hé)基本法,成為地方信用立法的重要依據。

(1)《中(zhōng)華人民共和(hé)國社會信用體系建設法(向社會公開征求意見稿)》

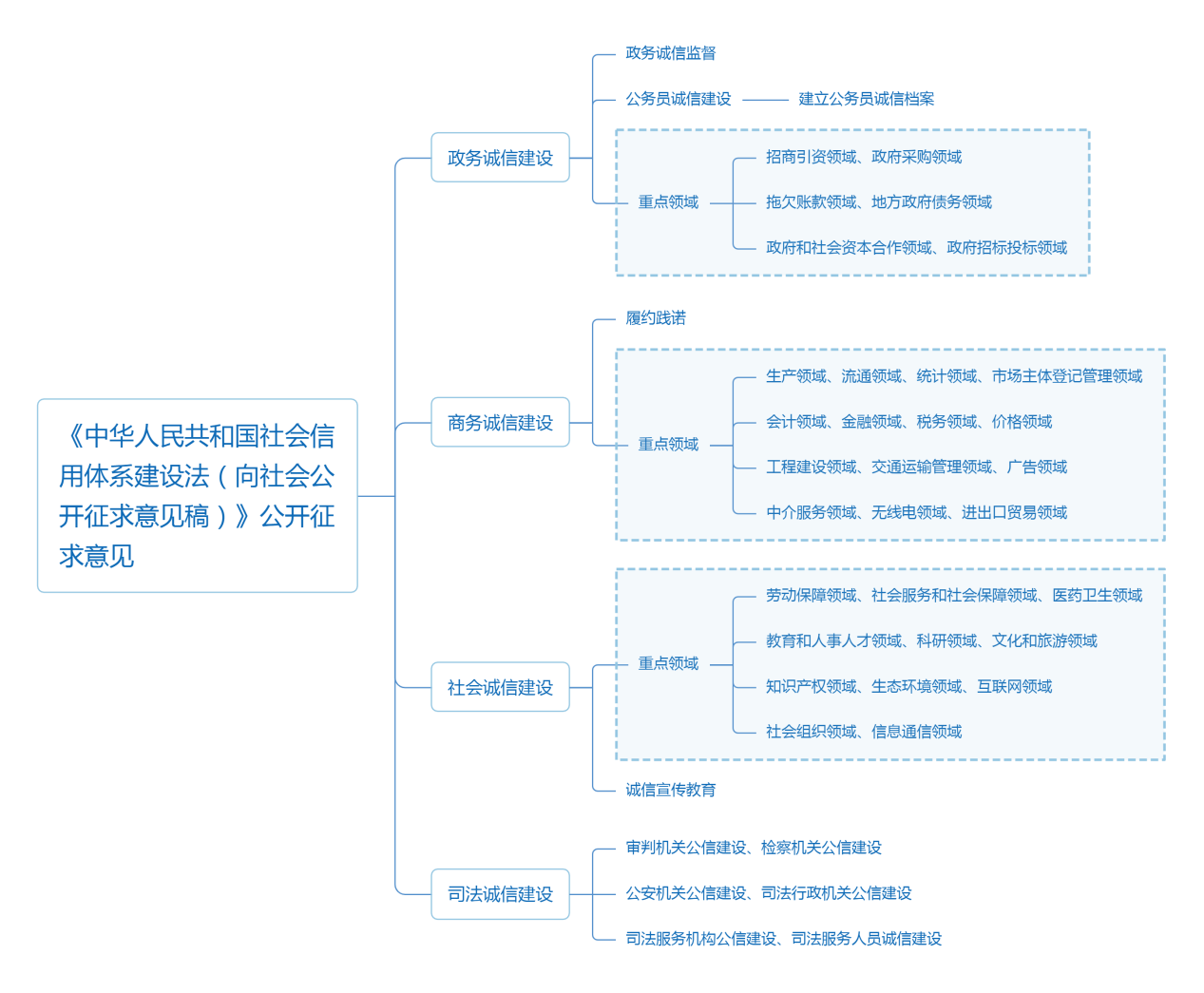

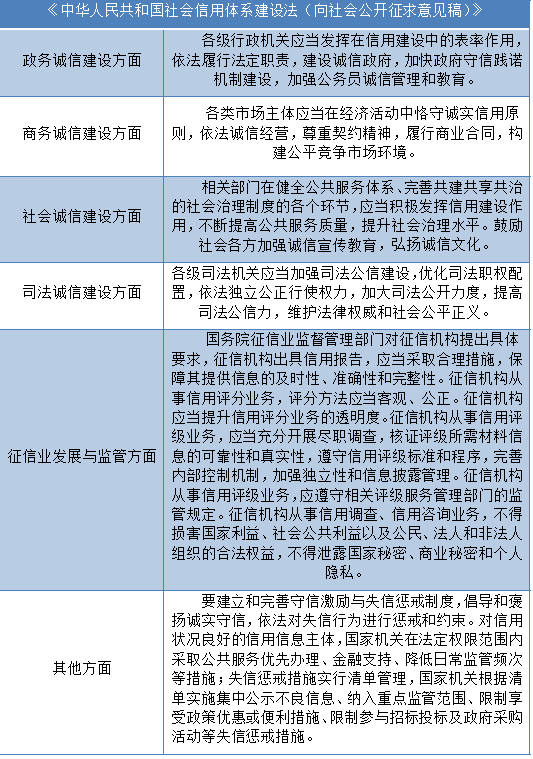

以國務院出台的《綱要》和(hé)地方社會信用立法的實踐探索為标志,我國的社會信用體系開始穩步邁入法治化階段。2022年11月(yuè)14日,國家發展改革委首次向全社會發布社會信用體系建設法的征求意見稿,這是國家層面信用立法的藍本,也是解決長期以來困擾政府、行業(yè)、社會、學界等各行業(yè)、各領域信用建設“無法可(kě)依”尴尬現狀的積極嘗試。《征求意見稿》包括總則、政務誠信建設、商(shāng)務誠信建設、社會誠信建設、司法公信建設、信用信息管理、征信業(yè)發展與監管、褒揚誠信與懲戒失信、權益保護、法律責任和(hé)附則十一章,共一百一十條。

(2)涉及信用條款的現行法律和(hé)行政法規

根據全國人大公布的現行有效法律目錄(297部),以及司法部對外公開的現行有效行政法規(601部),對寫入信用條款的法律和(hé)行政法規進行綜合整理,發現在現行有效法律和(hé)行政法規中(zhōng)分别有53部法律、63部行政法規寫入信用條款。

四、社會信用體系發展曆程

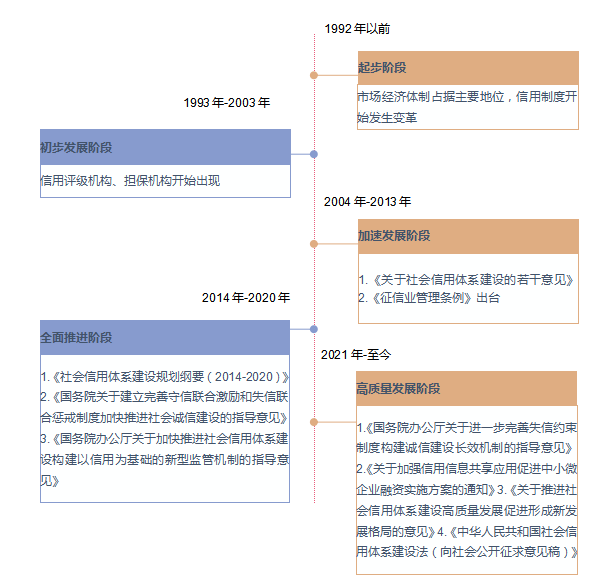

社會信用體系建設迄今已經走過了20多年的發展曆程,經曆了萌芽階段、起步階段、加速發展階段、全面推進階段。當前正處于高質量發展的新階段,意味着我國社會信用體系法治化建設正在進一步深入推進。

改革開放以來,随着市場經濟體制占據主要地位,計劃信用體制已不能滿足經濟主體的客觀需要,促使信用制度開始發生變革。市場經濟活動(dòng)中(zhōng)對市場主體守信踐諾提出更加嚴格的要求,由此萌生出中(zhōng)國首批信用征集和(hé)應用機構。

社會主義市場經濟體制改革之後,我國信用評級機構、擔保機構開始出現,展開對資(zī)本市場企業(yè)的信用評價;為了加強中(zhōng)小企業(yè)融資(zī)能力,政府部門鼓勵信用擔保機構為中(zhōng)小企業(yè)提供信用擔保服務。與此同時,一些部門和(hé)行業(yè)開始重視企業(yè)信用、個(gè)人信用在經濟活動(dòng)中(zhōng)的作用,着手建立執法、納稅、監管等管理制度,如(rú)國家工商(shāng)總局、質檢總局等部門開始重視信用信息體系建設。

2007年國務院印發《關(guān)于社會信用體系建設的若幹意見》标志着我國社會信用體系進入系統推進的加速發展階段。加速發展期間,國家政策文(wén)件圍繞“誠信教育”“市場監管”“企業(yè)和(hé)個(gè)人征信體系”“信用評價體系”“征信業(yè)”等方面出台了配套政策。黨的十七屆六中(zhōng)全會強調了政府既是社會信用體系建設重要的主導單位,也是重要的信用主體。2012年12月(yuè),國務院通(tōng)過了《征信業(yè)管理條例》,征信業(yè)的首部立法出台。

2014年6月(yuè),《綱要》發布實施,這是我國第一部國家層面社會信用體系建設專項規劃,成為新時代我國在社會信用體系建設上的行動(dòng)指南,标志着我國社會信用體系發展進入嶄新階段。2016年6月(yuè),《國務院關(guān)于建立完善守信聯合激勵和(hé)失信聯合懲戒制度加快推進社會誠信建設的指導意見》中(zhōng)提出健全社會信用體系,加快構建以信用為核心的新型市場監管體制,推動(dòng)簡政放權和(hé)政府職能轉變,營造公平誠信的市場環境。2019年7月(yuè),《關(guān)于加快推進社會信用體系建設構建以信用為基礎的新型監管機制的指導意見》中(zhōng)提出,要建立健全貫穿市場主體全生命周期,銜接事前、事中(zhōng)、事後全監管環節的新型監管機制。

2020年12月(yuè),《關(guān)于進一步完善失信約束制度構建誠信建設長效機制的指導意見》提到依法依規實施失信懲戒,完善失信主體信用修複機制,提高社會信用體系建設法治化、規範化水平,社會信用體系建設進入高質量發展階段。

2021年底,《關(guān)于加強信用信息共享應用促進中(zhōng)小微企業(yè)融資(zī)實施方案的通(tōng)知》提到為,社會信用體系開始向金融和(hé)經濟領域傾斜,進一步緩解中(zhōng)小微企業(yè)融資(zī)難題。該階段社會信用體系建設從完善市場經濟制度發展成為社會治理的重要抓手,融入社會發展的方方面面,信用信息共享從金融業(yè)逐步拓展到各行各業(yè)。

2022年3月(yuè),《關(guān)于推進社會信用體系建設高質量發展促進形成新發展格局的意見》中(zhōng)明确了社會信用體系建設的方向指引和(hé)路(lù)徑安排,是指導“十四五”乃至更長時期社會信用體系建設的重要頂層設計,對于暢通(tōng)國民經濟循環、促進形成新發展格局具有重要意義。

2022年11月(yuè)14日,國家發展改革委、人民銀行起草了《征求意見稿》,這不僅是對我國信用立法邁出的重要一步,也是社會信用體系高質量發展的關(guān)鍵一招,為各地積極探索信用立法指明方向,進一步推動(dòng)我國社會信用體系縱深發展。

五、各省市社會信用體系法治化建設進程

自國務院于2014年發布《綱要》以來,各地積極探索社會信用體系建設,社會信用立法駛入“快車(chē)道”。地方信用立法具有重要的現實意義,一方面能進一步完善全國社會信用法治體系,推動(dòng)全國社會信用體系法治化建設持續深入,有利于實現全國和(hé)地方立法的相輔相成,形成合力,助力構建誠信社會;另一方面能進一步鼓勵和(hé)規範地方信用建設,創新社會治理,提高治理效率,推進基層治理現代化法治化。

據不完全統計,截至2023年7月(yuè),已有39個(gè)省(區、市)、地級市出台信用地方性法規,地方信用立法已然成為各地社會信用體系建設高質量發展的重點工程。

在省級層面,已出台的25個(gè)條例中(zhōng),《社會信用條例》為20個(gè),占比80%,包括上海市、河南省、山東省、天津市、廣東省、重慶市、江蘇省、吉林省、海南省、江西省、甘肅省、陝西省、遼甯省、黑龍江省、湖南省、山西省、貴州省、雲南省、廣西壯族自治區和(hé)四川省。其餘5個(gè)則更關(guān)注“信用信息”屬性,出台《信息管理條例》,包括内蒙古自治區、湖北省、河北省、浙江省、青海省。

在市級層面,已出台的14個(gè)條例中(zhōng),《社會信用條例》為9個(gè),占比64.29%,包括廈門市、南京市、四平市、大連市、宿遷市、杭州市、克拉瑪依市、深圳市和(hé)甯波市。其餘5個(gè)則是《促進條例》,包括《台州市企業(yè)信用促進條例》《哈爾濱市社會信用體系建設促進條例》《邢台市社會信用促進條例》《汕尾市企業(yè)信用促進條例》。

六、四川省社會信用體系法治化建設

近年來,四川省一直緻力于社會信用體系建設,在信用平台建設、信用監管、信用信息共用共享等方面取得了積極的成果。

在社會信用體系法治化建設方面,省發展改革委自2017年啟動(dòng)地方信用立法工作,積極探索地方信用建設工作,力求制定出一部符合四川省情的地方性信用條例。2023年7月(yuè)25日,《四川省社會信用條例》經四川省第十四屆人民代表大會常務委員會第五次會議表決通(tōng)過,将于2023年12月(yuè)1日起施行。作為四川省社會信用體系建設領域首部地方性法規,《條例》的出台具有重大意義,不僅體現四川省社會信用體系法治化建設取得階段性成果,更是标志着四川省社會信用體系建設進入法治化的新階段。

《條例》包括總則、社會信用環境建設、社會信用信息管理、社會信用信息應用、信用主體權益保障、信用服務業(yè)規範與發展、法律責任、附則,共八章66條。