大證觀點

● 2022年建築行業(yè)總産值及新簽合同額均保持良好增長,建設規模持續擴大,綜合實力明顯增強;

● 根據波特五力模型分析,建築行業(yè)市場準入門檻較低,行業(yè)集中(zhōng)度相對較低,市場競争較為激烈;政府基建全面加強,政府方的議價能力可(kě)能增強,而房(fáng)地産市場的疲軟在一定程度上會削弱地産方的議價能力;建材市場需求逐步恢複,供應商(shāng)的議價能力相應增強;綠色環保建築、智能建築對傳統建築的挑戰和(hé)威脅逐漸增大;

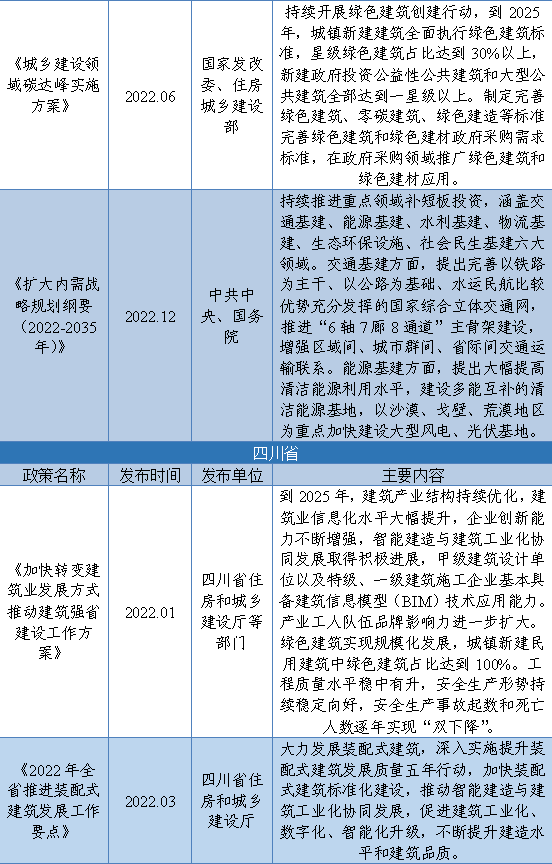

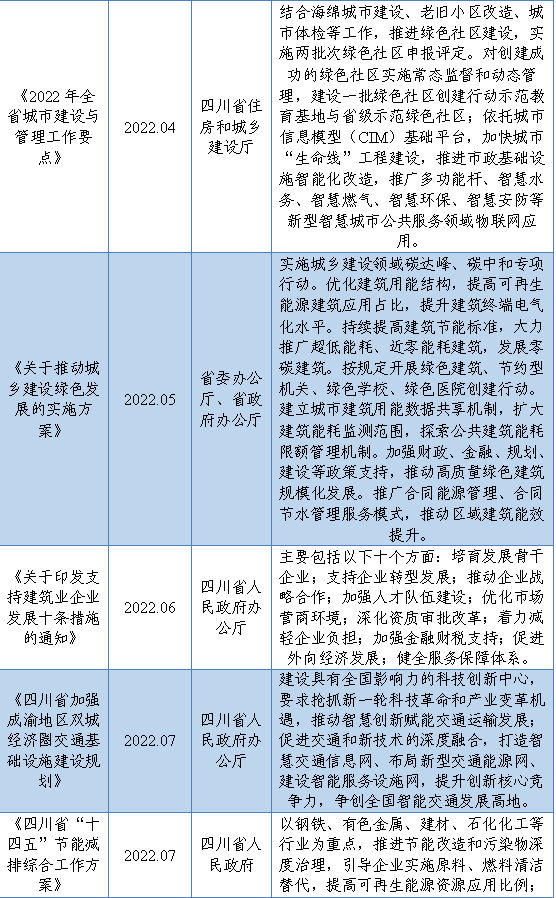

● 2022年以來,建築行業(yè)政策文(wén)件集中(zhōng)于市場效率的提升和(hé)新型建築的轉型升級等方面,行業(yè)營商(shāng)環境持續改善,建築行業(yè)面臨的宏觀環境進一步改善;

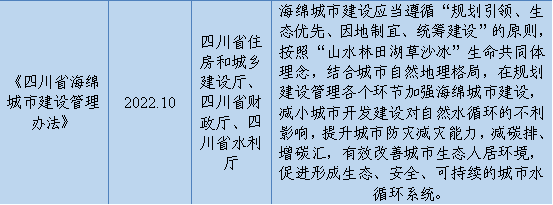

● 根據大證信用對四川省162家樣本企業(yè)的分析,發現建築行業(yè)中(zhōng)小型企業(yè)偏多,且大多為民營控股背景。建築企業(yè)整體信用狀況表現較好,經營年限較長,員工素質較高,獲得較多優良榮譽;

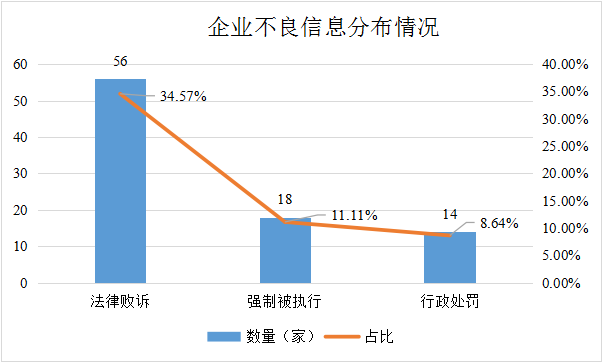

● 大證信用發現部分建築企業(yè)存在法律糾紛、強制被執行記錄、行政處罰等不良信用記錄。企業(yè)應進一步提高誠信經營意識,改善企業(yè)公共信用狀況;

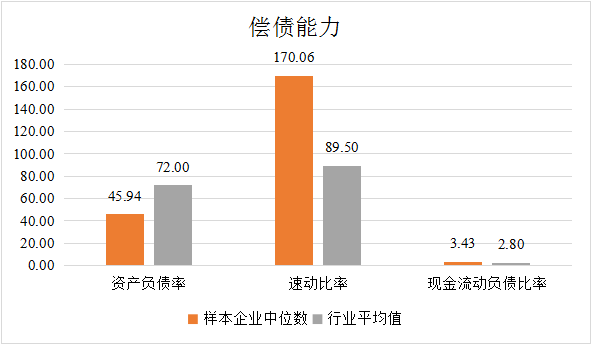

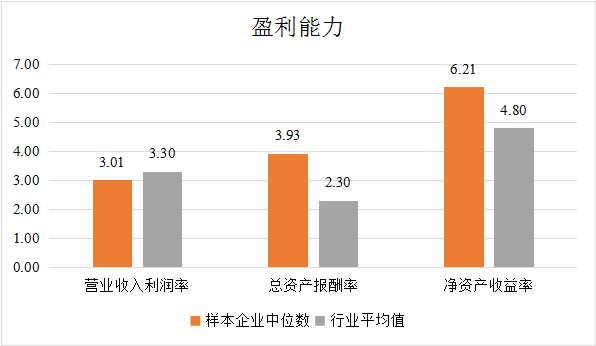

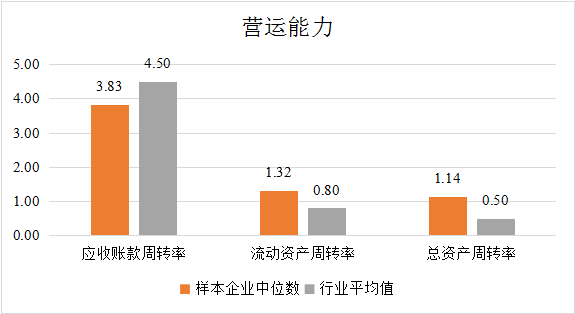

● 大證信用發現建築企業(yè)整體償債能力較強,盈利能力表現較好,但應收賬款管理水平有待提高,發展狀況需要進一步改善。

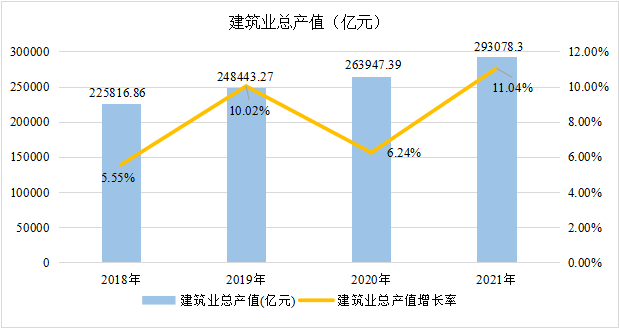

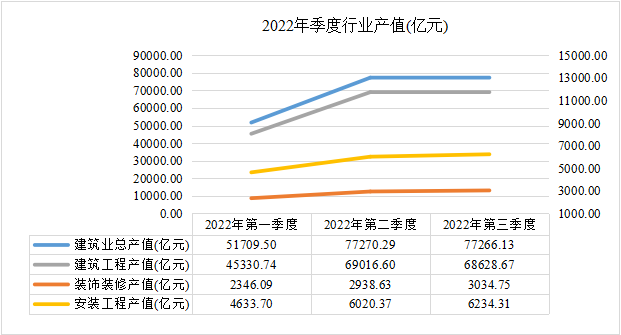

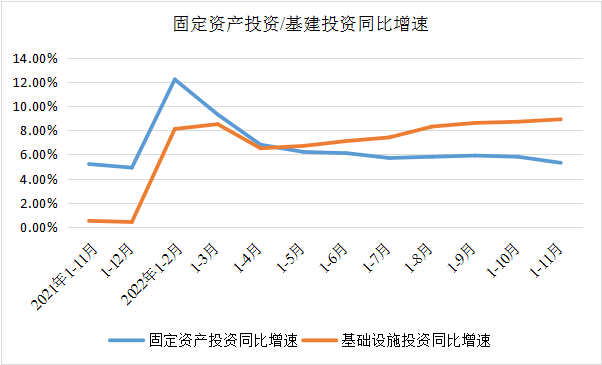

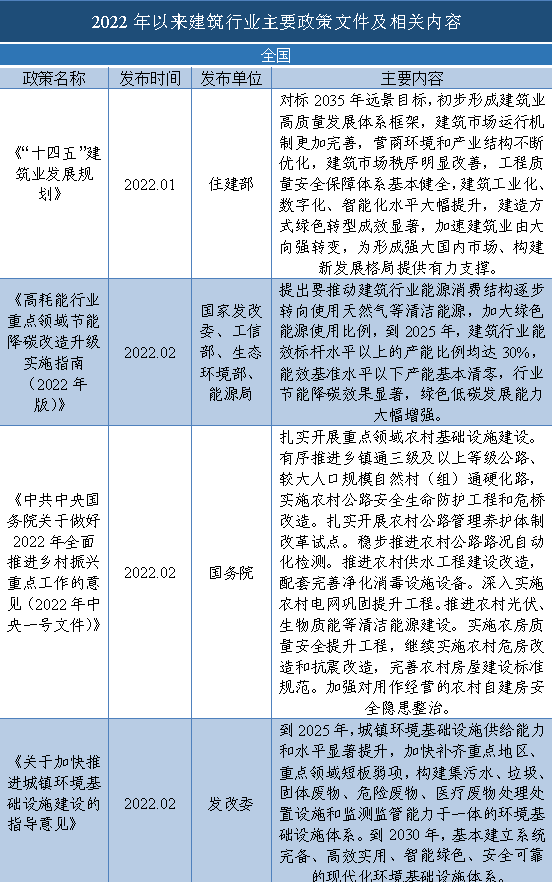

建築業(yè)是國民經濟的支柱産業(yè),在吸納農村(cūn)轉移勞動(dòng)力就業(yè)、推進新型城鎮化建設和(hé)促進農民增收等方面發揮了重要作用。随着我國建築業(yè)企業(yè)生産和(hé)經營規模的不斷擴大,建築業(yè)總産值持續增長,建築業(yè)在國民經濟中(zhōng)的比重不斷提高,為拉動(dòng)國民經濟快速增長作出了突出貢獻。(一)行業(yè)總産值持續增長,建築工程占比最大近年來,随着我國建築業(yè)企業(yè)生産和(hé)經營規模的不斷擴大,建築業(yè)總産值持續增長。2021年全國建築業(yè)總産值達到293,079.31億元,比上年增加29,132.27億元,同比增長11.04%,增速比上年提高了4.80個(gè)百分點。2022年前三個(gè)季度,全國建築業(yè)企業(yè)分别完成建築業(yè)總産值51,709.50億元、77,270.29億元、77,266.13億元,累計完成建築業(yè)總産值206,245.92億元,同比增長7.82%。其中(zhōng)建築工程産值累計完成182,976.01億元,安裝工程産值累計完成16,888.38億元,裝飾裝修産值累計完成8,319.47億元,進一步說明建築工程産值在建築業(yè)總産值中(zhōng)占比最大。(二)固定資(zī)産投資(zī)量增速放緩,基建投資(zī)繼續提速建築行業(yè)是我國經濟發展的支柱性産業(yè),其發展與宏觀經濟變化及固定資(zī)産投資(zī)密切相關(guān)。2022年1-11月(yuè)份,全國固定資(zī)産投資(zī)(不含農戶)520,043億元,同比增長5.30%。其中(zhōng),民間固定資(zī)産投資(zī)284,109億元,同比增長1.10%。從環比看,11月(yuè)份固定資(zī)産投資(zī)(不含農戶)下(xià)降0.87%。基建投資(zī)方面,1-11月(yuè)份,基礎設施投資(zī)同比增長8.90%,增速比1-10月(yuè)份加快0.20個(gè)百分點,連續七個(gè)月(yuè)回升。其中(zhōng),水利管理業(yè)投資(zī)增長14.10%,公共設施管理業(yè)投資(zī)增長11.60%,生态保護和(hé)環境治理業(yè)投資(zī)增長7.40%,道路(lù)運輸業(yè)投資(zī)增長2.30%,鐵路(lù)運輸業(yè)投資(zī)由1-10月(yuè)同比下(xià)降轉為增長2.10%。由此可(kě)見,基礎設施投資(zī)連續加快,為建築業(yè)持續穩定增長提供有力支撐。2022年第三季度末,全國建築業(yè)企業(yè)達到13.64萬家,比上年同期增加1.51萬家。其中(zhōng),國有及國有控股建築業(yè)企業(yè)8,600家,比上年同期增加814家,占建築業(yè)企業(yè)總數的6.30%。建築業(yè)在做大做強的同時,行業(yè)結構也不斷優化。建築業(yè)産業(yè)集中(zhōng)度不斷提高,特、一級建築企業(yè)市場占有率持續提升。2022年9月(yuè),住建部官網發布了《關(guān)于核準2022年度第四批建設工程企業(yè)資(zī)質名單的公告》,有7家建築業(yè)企業(yè)獲得特級資(zī)質,有245家建築業(yè)企業(yè)獲得壹級資(zī)質,累計分别比上年新增67家、535家。建築業(yè)企業(yè)勞動(dòng)生産率明顯提升,經濟效益不斷優化。2022年第三季度末,按建築業(yè)總産值計算的勞動(dòng)生産率達到39.06萬元/人,同比提高1.40萬元/人。建築業(yè)圍繞産業(yè)結構調整目标,奮力做優做強,綜合實力得到穩步提升。建築業(yè)行業(yè)的市場容量不斷攀升。2022年第三季度,建築業(yè)企業(yè)簽訂合同累計值達577,879.24億元,同增10.56%。其中(zhōng),國有及國有控股建築業(yè)企業(yè)簽訂合同累計值329,878.14億元,同增17.98%,占建築業(yè)企業(yè)簽訂合同累計值的57.08%,進一步說明擁有規模、融資(zī)及技術(shù)等方面優勢的國有企業(yè)競争力更為突出,建築業(yè)訂單向龍頭企業(yè)集中(zhōng)。本文(wén)運用波特五力模型,從行業(yè)内部競争、潛在進入者威脅、購買者的議價能力、供應商(shāng)的議價能力和(hé)替代品威脅這五個(gè)維度對建築行業(yè)進行分析。建築業(yè)市場準入門檻較低,同時行業(yè)集中(zhōng)度相對較低,市場競争激烈,行業(yè)整體利潤水平偏低。我國目前的建築業(yè)企業(yè)數量較多,2022年第三季度末,全國建築業(yè)企業(yè)達到13.64萬家,比上年同期增加1.51萬家,但是整體上看國内建築業(yè)整個(gè)行業(yè)呈現壟斷競争的态勢,具備技術(shù)、管理、裝備優勢和(hé)擁有特級資(zī)質的大型建築企業(yè)競争優勢明顯。大型上市公司主要競争于房(fáng)地産建設、基礎設施建設等大型項目的承包,利潤水平相對較高,而小型企業(yè)主要競争于建築裝飾裝潢等子(zǐ)行業(yè)或者大型項目的分包項目等。建築業(yè)行業(yè)由于在國民經濟中(zhōng)占據重要地位,是社會發展、經濟進步的基礎,市場容量仍然不斷增大。然而工程建設項目難度參差不齊,對于中(zhōng)小項目而言,難度較低,準入門檻不高,面臨着較大的新進入者威脅;對于大型項目或特殊項目,如(rú)核工程建設而言,技術(shù)門檻較高,對企業(yè)有特定資(zī)質要求,新進入威脅相對較小。建築企業(yè)的客戶一般是政府、地産開發商(shāng)及産業(yè)投資(zī)者等。在基礎設施建設方面,2022年政府工作報告提出要積極擴大有效投資(zī),适度超前開展基建投資(zī),随後多個(gè)重點會議不斷強調要發揮有效投資(zī)的關(guān)鍵作用,全面加強基礎設施建設,将基建投資(zī)作為今年“穩增長”和(hé)實現經濟目标的重要抓手,而政府基建項目往往通(tōng)過招投标的方式才能取得,預計會在一定程度上增強政府方的議價能力。在房(fáng)地産方面,2022年由于受到原材料和(hé)能源價格高位擠壓和(hé)疫情的沖擊,地産行業(yè)景氣度下(xià)降。2022年商(shāng)品房(fáng)銷售持續下(xià)行,房(fáng)價下(xià)跌壓力較大,2022年1-11月(yuè)商(shāng)品房(fáng)累計銷售金額118,647.59億元,同比下(xià)降26.60%。同時,2022 年房(fáng)地産行業(yè)資(zī)金面較為緊張,銷售下(xià)滑進一步加劇了資(zī)金面的緊張局勢,2022年1-11月(yuè)房(fáng)地産投資(zī)累計值123,863.00億元,同比下(xià)降9.80%;房(fáng)地産開發建築工程投資(zī)累計值73,052.58億元,同比下(xià)降10.30%;房(fáng)地産開發安裝工程投資(zī)累計值4,246.09億元,同比下(xià)降12.70%。雖然2022年地産行業(yè)的穩杠杆政策取得階段性成果,保證了地産行業(yè)長期健康的發展,但短(duǎn)時間内地産方的議價能力預計會受到一定影響。建築行業(yè)的供應商(shāng)主要指的是建築業(yè)的上遊産業(yè)鋼鐵、水泥、玻璃等建材的提供商(shāng)。一方面,由于這些上遊産業(yè)占用的資(zī)金量較大,進入壁壘較高,所以供應商(shāng)相對較少(shǎo)。并且由于受到建築建材運輸半徑以及季節性供需波動(dòng)的影響導緻短(duǎn)期内供應商(shāng)自身的議價能力增強。另一方面,雖然在疫情及地産雙重壓力之下(xià),建材市場整體需求不及往年,但是從“保交樓”、“因城施策”到年底的“三支箭”先後落地,中(zhōng)央經濟工作會議也再次強調保交樓與保民生,政策持續支持地産修複且力度不斷增強,建材市場需求會逐步恢複,供應商(shāng)的議價能力也會相應有所增強。目前就整個(gè)建築行業(yè)來看,暫時沒有構成威脅的替代品,我國建築業(yè)可(kě)能存在的替代産品威脅主要來自于綠色環保建築、智能建築對傳統建築的逐漸取代。近年來我國綠色建築行業(yè)已進入高速發展階段,市場規模保持穩定增長。國務院、國家發改委、住房(fáng)城鄉(xiāng)建設部、工信部、生态環境部、能源局等多部門都陸續印發了支持綠色建築行業(yè)的發展政策和(hé)指導意見,各地生态城市建設進行得如(rú)火如(rú)荼,國家政策、技術(shù)标準體系逐步建立完善與國家新型城鎮化建設推進、生态城市發展,将給綠色建築行業(yè)帶來巨大的市場需求。随着綠色建築市場需求規模的迅猛擴張,同時國内綠色建築行業(yè)不斷取得技術(shù)發展與創新突破,未來綠色建築行業(yè)的供給端和(hé)需求端将保持同步增長趨勢,勢必會給傳統建築帶來不小的威脅。同樣,随着我國社會生産力水平的不斷進步,計算機網絡技術(shù)、智能卡技術(shù)、可(kě)視化技術(shù)、無線局域網技術(shù)、數據衛星通(tōng)信技術(shù)等高科技技術(shù)水平的不斷提升,智能建築将會在未來我國的城市建設中(zhōng)發揮更重要的作用,将會作為現代建築甚至未來建築的一個(gè)有機組成部分,也是傳統建築轉型升級的重要方向。相較于2021年,2022年以來建築行業(yè)政策文(wén)件更加注重市場效率的提升和(hé)新型建築的轉型升級,比如(rú)進一步維護市場公平、推進城鎮化建設、持續改善營商(shāng)環境,優化建築行業(yè)能源消耗、實現綠色低碳建築等。四川省行業(yè)政策也提到要加強建築業(yè)轉型升級,持續開展綠色建築創建行動(dòng),促進建築工業(yè)化、數字化、智能化升級。

四、四川省行業(yè)信用現狀

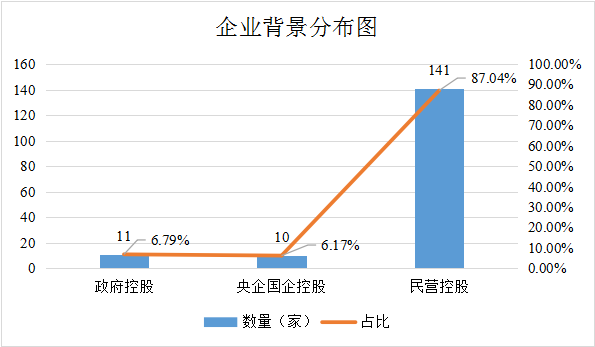

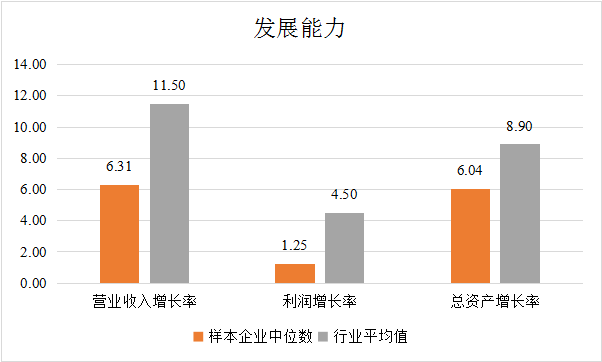

為更好地向行業(yè)經營者及投資(zī)者提供參考,促進建築行業(yè)高質量健康發展,大證信用采集、整理和(hé)分析了四川省162家建築企業(yè)信用信息,旨在以小見大分析四川省建築行業(yè)信用現狀,揭示企業(yè)經營管理風險。

經過分析發現,在162家建築企業(yè)中(zhōng)有21家大型建築,占比12.96%;有76家中(zhōng)型建築企業(yè),占比46.91%;有65家小型建築企業(yè),占比40.12%。經過分析發現,在162家建築企業(yè)中(zhōng)有129家企業(yè)(占比79.63%)大專及以上學曆的員工超過50%,其中(zhōng)有76家企業(yè)(占比46.91%)大專及以上學曆的員工超過了80%。經過分析發現,在162家建築企業(yè)中(zhōng)有141家企業(yè)屬于民營企業(yè),占比高達87.04%;有11家企業(yè)由政府控股,占比6.79%;有10家企業(yè)由央企國企控股,占比僅有6.17%。建築企業(yè)整體經營年限較長,最長的超過60年,平均年限約17年,其中(zhōng)經營年限10年及以上的131家,占比80.86%;20年及以上的有59家,達到36.42%。經分析發現,162家企業(yè)中(zhōng)有148家(占比91.36%)建築企業(yè)均獲得榮譽加分,其中(zhōng)近兩年獲得納稅信用A級納稅人的企業(yè)有123家,占比75.93%;獲得社會優良信用記錄包括不限于守合同重信用企業(yè)、四川省誠信民營企業(yè)、四川省誠信示範企業(yè)、成都市企業(yè)技術(shù)中(zhōng)心等的企業(yè)有125家,占比達到77.16%;同時,有39家(占比24.07%)企業(yè)擁有建築行業(yè)專項榮譽,包括2021年度中(zhōng)國電力優質工程、四川省安裝工程優質獎(蜀安杯)、優質工程(芙蓉杯)、成都建築裝飾工程“金蓉杯”獎等。償債能力方面,在162家建築企業(yè)中(zhōng)有129家企業(yè)(占比79.63%)資(zī)産負債率低于同行業(yè)平均水平,說明大部分建築行業(yè)企業(yè)整體償債能力較強,相應的财務風險管控體系較完善;有143家企業(yè)(占比88.27%)速動(dòng)比率高于同行業(yè)平均水平,且超過100%,可(kě)見大部分建築行業(yè)速動(dòng)資(zī)産對流動(dòng)負債的償還保障程度較好,短(duǎn)期償付壓力較小;有84家企業(yè)(占比51.85%)現金流動(dòng)負債比率高于同行業(yè)平均水平,說明超過半數的企業(yè)短(duǎn)期債務的現金保障能力較強。總體而言,建築企業(yè)償債能力普遍較強,償付壓力較小。盈利能力方面,在162家建築企業(yè)中(zhōng)有89家企業(yè)(占比54.94%)營業(yè)收入利潤率未超過同行業(yè)平均水平,反映超過半數的企業(yè)經營效率表現一般,獲取利潤的能力有待增強;有111家企業(yè)(占比68.52%)總資(zī)産報酬率高于同行業(yè)平均水平,有102家企業(yè)(占比62.97%)淨資(zī)産收益率高于同行業(yè)平均水平,說明大部分企業(yè)資(zī)産收益率較高。總體而言,建築行業(yè)企業(yè)盈利狀況普遍較好,但盈利水平可(kě)以進一步提高。營運能力方面,在162家建築企業(yè)中(zhōng)有92家企業(yè)(占比56.79%)應收賬款周轉率未超過同行業(yè)平均水平,說明大部分企業(yè)應收賬款管理水平有待提高;有134家企業(yè)(占比82.72%)流動(dòng)資(zī)産周轉率高于同行業(yè)平均水平,有149家企業(yè)(占比91.98%)總資(zī)産周轉率高于同行業(yè)平均水平,說明大部分建築企業(yè)資(zī)産利用效率較高。發展能力方面,在162家建築企業(yè)中(zhōng)有89家企業(yè)(占比54.94%)營業(yè)收入增長率和(hé)利潤增長率均未超過于同行業(yè)平均水平,有97家企業(yè)(占比59.88%)總資(zī)産增長率未超過同行業(yè)平均水平,說明大部分建築企業(yè)發展能力有待改善,持續經營能力需要進一步增強。在分析過程中(zhōng),發現162家企業(yè)中(zhōng)有56家(占比34.57%)企業(yè)出現法律糾紛且承擔相應責任,主要是勞務糾紛、工程款糾紛等;有18家(占比11.11%)的企業(yè)存在強制被執行記錄;有14家(占比8.64%)企業(yè)或其關(guān)聯企業(yè)被相關(guān)部門行政處罰,主要原因是違反環境保護相關(guān)法律法規。企業(yè)應進一步提高誠信經營意識,在遵紀守法、誠信建設領域有待加強。應收賬款周轉率體現了該公司流動(dòng)資(zī)産的變現速度以及公司的信用管理狀況。經過分析發現,約有56.79%的建築企業(yè)應收賬款周轉率未超過同行業(yè)平均水平,應收賬款周轉期超過了80天。同時建築企業(yè)應收賬款規模普遍偏大,一定程度上降低了企業(yè)的運營效率,增加了信用管理負擔與産生壞賬損失的風險。企業(yè)當進一步完善信用管理制度體系,嚴格規範合同管理,做好項目資(zī)金規劃。同時企業(yè)須進一步加大回款力度,落實預算管理,加強項目風險評估工作,重點調查客戶資(zī)信及财務情況,将應收賬款回款情況與績效考核挂鈎,持續完善應收賬款的回款措施,改善企業(yè)信用管理狀況。近年來,由于房(fáng)地産市場的疲軟和(hé)疫情帶來的種種阻礙,建築市場略顯低迷,在這樣的宏觀環境下(xià),企業(yè)發展狀況并不十分理想。經過數據分析得知,超過半數的建築企業(yè)營業(yè)收入、利潤和(hé)總資(zī)産規模增長率不及行業(yè)平均水平,進一步說明當前企業(yè)發展能力有待加強,持續經營能力需要進一步提高,企業(yè)未來應積極增強自身核心競争力建設,加大業(yè)務拓展,擴大市場占有率,完成轉型升級,同時控制好成本費用,實現效益的穩定增長。二十大報告提出中(zhōng)國要“加快構建以國内大循環為主體,國内國際雙循環相互促進的新發展格局”。2023年宏觀政策将在“六穩六保”上繼續發力,基建投資(zī)仍将是帶動(dòng)經濟增長的重要抓手,建築業(yè)面臨的宏觀環境和(hé)市場需求有望繼續改善。随着我國疫情防控政策的逐步放開以及我國建築企業(yè)技術(shù)實力的不斷提升,預計建築業(yè)将實現進一步的發展。同時,在“雙碳”背景下(xià),中(zhōng)國建築業(yè)正逐步加快綠色建築的發展步伐,未來我國建築業(yè)加快向數字化、信息化、智能化發展,智能建築和(hé)智能交通(tōng)等必将成為新的發展方向,實現傳統基礎設施和(hé)新型基礎設施融合發展。當然,建築業(yè)的高質量發展離(lí)不開市場信用體系的不斷完善。為加快推進建築市場信用體系建設、規範建築市場秩序,立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局,住房(fáng)和(hé)城鄉(xiāng)建設部辦公廳在《2022年信用體系建設工作要點》中(zhōng)提出要紮實推進信用體系建設,進一步規範和(hé)健全住房(fáng)和(hé)城鄉(xiāng)建設領域失信行為認定、記錄、歸集、共享和(hé)公開,積極發揮信用體系在支撐“放管服”改革、營造公平誠信的市場環境、提升政府監管效能等方面的重要作用,逐步建立健全信用承諾、信用評價、信用分級分類監管、信用激勵懲戒、信用修複等制度。由此可(kě)見,無論是“雙随機、一公開”監管制度,還是行政許可(kě)事項中(zhōng)推廣信用承諾制度,亦或是建築市場失信行為的預警和(hé)整改等,都将為建築業(yè)的健康可(kě)持續發展營造良好的市場環境。